Version imprimable de La danse devant l’autel

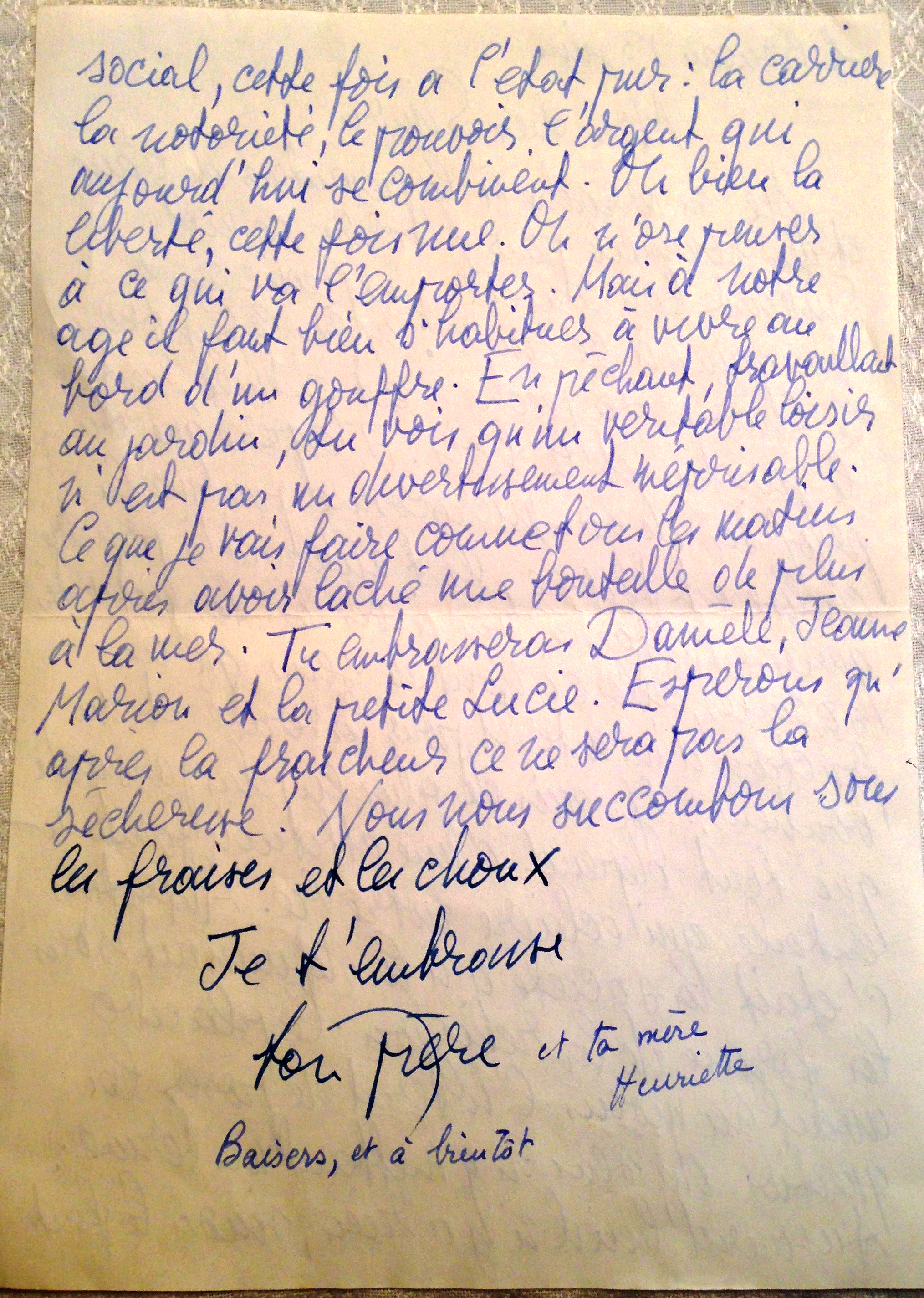

Henriette Charbonneau

La danse devant l’autel

(Préface à Bernard Charbonneau, Bien aimer sa maman,

éd. posthume, 2006)

Dans Comment ne pas penser, Bernard Charbonneau s’en prenait au mal de la pensée qui tourmente l’individu moderne. Dans Bien aimer sa maman, il s’attaque directement à son adversaire de toujours : la Société dans laquelle nous sommes immergés. Comment pourrions-nous la voir ? La distinguer pour nous en distinguer ? L’individu qui tente de la regarder en face sait qu’il risque d’être foudroyé. Cette Gorgone, sûre de son pouvoir, ignore le minuscule mortel qui prétend l’affronter avec pour seules armes sa pensée et sa parole. Alors, « au paroxysme du sérieux », il danse devant l’autel, il fait le bouffon, ce pauvre diable, il nargue « la mère des hommes et des dieux : la Grande Mère » qui fut, qui est et qui sera toujours tant que subsistera l’Humanité (1).

Celle que, depuis l’apparition de l’homme et jusqu’aux temps modernes, on adorait parce qu’on la redoutait, a changé de visage : la Nature est devenue la seconde Nature qui nous a permis de nous émanciper de la première. Désormais, l’homme se croit libre, autocréateur… alors qu’il n’est qu’un fragile bébé, nourri, dorloté, surveillé, fessé pour son bien, par maman qui s’occupe de tout et pourra bientôt se passer de cet encombrant de papa pour faire des bébés, le plus de bébés possible, car sa survie est à ce prix. Il lui faut enfanter et tuer sans cesse sa progéniture, comme Cronos qui dévorait ses enfants. Un de perdu, dix de retrouvés.

Ce vieux mythe nous rappelle que l’humanité, c’est-à-dire l’homme que nous sommes, est « d’un âge immense » (Jung), dépendant pour le meilleur et pour le pire de cette Grande Mère, dont notre société n’est qu’un avatar. Dans la guerre totale « cette mégère hystérique barbouillée de sang devrait nous enseigner que la Société comme la Nature nous donne la vie en nous donnant la mort. Cette seconde mère à qui nous devons le jour est une de ces puissances aveugles qui rendent à la Terre le fruit qu’elles en tirent » (« Maman et son bébé », s. 3). Lire la suite